stage1_Lesson4-3 中1英語「where〜?」の疑問文|do/doesを使った場所のたずね方【ニュートレジャーの道案内】

作り方としましてはLesson3の最後にやったように、まずは「どこに」とか「いつ」というような

疑問詞を文の先頭に出して、元々”you live”とか”I live”だったものを疑問文にして”Do you live”となります。

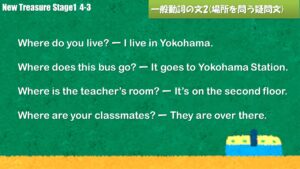

この場合注意して頂きたいのが、まず前半は場所を問う疑問文として”Where”を使っていきますが、この”Where”の意味を覚える際、これは「どこ」じゃないんです。

これは「どこに」とか「どこへ」というふうにここの平仮名まで覚えるのが大事です。

これで「あなたはどこに住んでいますか?」というような意味の疑問文が出来てくるんですが、これも答え方が大事です。

「あなたはどこに住んでいますか?」と聞かれたので、「私はどこどこに住んでいますよ」というふうに答えます。

”Yes” ”No”で答えられませんから最初に主語を置いて、そのあとに動詞です。

私は住んでいます。

「どこに」という時に、ここは”in”という前置詞を使っています。

これはやや広い範囲の場所に対して「どこどこに」というのを表しています。

この平仮名でいうと「どこどこに」の一語で済んでしまうんですが、この「どこどこに」に対応する前置詞というのが複数ありますから、それをこの下でずっと見ていく事にします。

ちなみにこの文の注意点ですが、”I live in Yokohama.”「私は横浜に住んでいます。」とありますが、地名だったり人名という固有名詞になっていますから、必ず1文字目は大文字で書くようにしましょう。

お気付きの通りSection2ではここは三人称単数が主語になっていましたが、この文の場合は”you”が主語になっていますから前回から引きずらないようにここは主語が”you”になっているから”do”を使っているな、というふうに考えておきましょう。

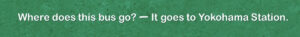

今度は”Where”を使っている点は同じになっていますが、二つ目の文の主語というのが「このバスは」になっています。

このバスはどこに行きますか?

「このバス」というのは「私」ではなく「あなた」ではなく一つ、1台のものになっていますので、

これが三人称単数になっているのでここに使う疑問を表す言葉というのは”do”ではなくて”does”になっています。

なので、この”Where do”とか”Where does”というフレーズで覚えるのではなく、

主語が誰だから”do”にする。

主語が誰だから”does”にするという事が大事になってきます。

これはSection2の復習になりますが、疑問文で”does”が前に出てきていますから、動詞の”s”というのは取ってそのまま”go”としておきましょう。

答え方が結構問題でして、先ほども「あなたは住んでいる」に対応させて「私は住んでいる」としました。

この文の場合も、「このバスが行く」に対応させて、「このバスは横浜駅へ行きますよ。」というふうにしたいんです。

その際に、”it”が中々出てこないんです。

日本語で「このバスはどこ行きますか?」に対して「それは」というふうにあんまり言わないので、日本語の感覚とあんまり合わないんですが、英語というのは必ず文の先頭に主語がないといけないんです。

なので、「このバスはどこへ行きますか?」と言われたので、同じ「このバス」を表す代名詞である”it”が必要になってきます。

ここも間違えてしまうんですが、さっきはこの”go”というのは前に”does”が付いているので、”go”に”s”、”es”は付けませんでしたが、今度は否定文とか疑問文ではない普通の文になるので、

”goes”というふうに”s”を付ける必要があります。

こっちは特に意識する点が少ないので恐らく間違えないです。

ですが、このように疑問詞が付いている、三単現のが付いている、主語が人ではないというのが合わさってくると、ここを”it”にしなければいけないとか、”go”に”s”を付けなければいけないという所がどうしても抜けてきてしまうのでこういった所は気を付けておきましょう。

続いて”to”は方向だったりとか目的地を表す”to”です。

”I go to school.”の”to”と同じですから、「どこどこへ」と考えておきましょう。

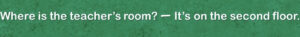

今度はまた”Where”というのは同じですが、”do” ”does”ときて今度”is”になっています。

あれ?なんか”do”とか”does”で使うんじゃないのかな?と思うんですが、これはどういう事かというと、これは「その先生の部屋」というふうになっていて、be動詞の”is”とか”am” ”are”というのは、これは「何々です」だけではなくて、「ある」とか「いる」という意味があります。

なので、この場合「その先生の部屋はどこにありますか?」と聞いています。

そうすると、先ほどと違って”do”とか”does”、一般動詞を使った文ではありません。

なので、be動詞でもう動詞が出ているので、他に一般動詞も使わないし”do”とか”does”も使わない、もうこれだけで「その先生の部屋はどこにありますか?」となります。

応用して、例えば「私の本はどこにあるかな?」という時は”Where is my book?”だったり、あるいは「あなたの家はどこですか?」だったら”Where is you are house?”という形で「どこに何々がありますか?」という時に”Where is ○○”という形になります。

「あなたはどこにいますか?」だったら”Where are you?”という形で、疑問文のあとに直接be動詞を使う事によって、「どこに何々がありますか?」といった形も作れます。

そして先ほどと同様に、主語は絶対に必要ですから、「先生の部屋はどこにありますか?」と聞かれているので、「先生の部屋はどこどこにありますよ」となります。

答える際は”It is”と書いてもいいですし、このように短縮して”It’s”と書いても大丈夫です。

ちょっと難しいのはここの”on”です。

元々は「どこどこの上に」とか、「どこどこに接触して」という意味合いになっています。

この場合は”second floor”、「2階」です。

2階”floor”は床ですからこの床の所に先生の部屋というものがこう接している、接触しているのでこの”on”というものを使います。

これが日本語にすると「どこどこに」なってしまいます。

先ほどの”in”と何が違うかというと、「横浜に住んでいる」という場合はこの「横浜」という一つの地域があって、その地域の中のどこかですよ、というのを”in”が表わしていました。

ですが、”on”というのはその範囲の中と言っているのではなくて、あくまで「接している」とか

「接触している」という事を表しています。

中1の段階でこれを完全に区別するというのは難しいですから、色々な文に触れて、こういう場合はこう使うんだな、というのを少しずつ入れていきましょう。

最後も”Where”を使った文になっていますが、ここの”are”も先ほどと同様に「いる」とか「ある」という意味になっています。

ここが”is”になっていないのはもちろん”your classmates”、ここが複数形になっているからです。

そうすると、「あなたのクラスメートたちはどこにいますか?」という文になっていて、しつこいですが主語が絶対に必要なので、直前に出てきた複数形の名詞の代わりになっているので”They”です。

「私のクラスメートたちは」、これは”over there”です。

”over”は「何々を越えて」、”there”は「そこ」です。

「そこを越えてさらに向こう」という事ですから、”over there”は向こうにという意味になります。

ですので、「あなたのクラスメートたちはどこにいるんですか?」

「あっちの方にいますよ。」「向こうの方にいますよ」という文になっています。

では前半戦、場所を表わす疑問文に関しては以上になります。

【読解強化講座】:速読・精読の力を育て、自校作成校の難解長文に対応する読解力を養成します。

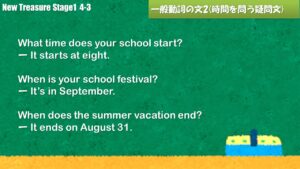

次に、時を表わす疑問詞を使った疑問文にいきます。

先ほどは「どこに」というので”Where”というのが出てきました。

今度はまず「何時」というちょっと細かい所からスタートしていきます。

まずこれです。

”What time”、”What”「何」”time”「時」、合わせて「何時」となります。

「何時に」となっていますが、ここも主語を取ってみると”your school”「あなたの学校」

これが主語になっています。

「あなたの学校」というのは「私」ではなく「あなた」ではなく一つのものですから、三人称単数になっています。なので、ここは”do”ではなく”does”です。

そうすると、「あなたの学校は何時に始まりますか?」と聞かれていて、「あなたの学校」が主語なので、”It”を使っていて、しつこいですが「私」じゃなく「あなた」じゃなく一つのものなので

”It starts”という形で三単現の”s”を付けています。

それは始まります。

これが「何時に始まりますか?」と言った時に、ここで”at eight”「8時に始まります」というふうに使っています。

ここの時を表わす「いついつに」という時は全部で3種類あります。

”at” ”on” ”in” この3種類があります。

これをどうやって区別するかという所ですが、基本的に時刻、時間ではなく時刻です。

何時何分とか何時でちょうどというような時刻を表す時は”at”を使います。

この場合はもちろん”eight”「8時」という時刻を使っているので「at」を使っていきます。

次に、特定の曜日だったり日付、1日単位の時です。

例えば「水曜日に」とか「私の誕生日に」とか「9月3日に」というふうにある特定の1日を指す場合はこの”on”を使います。

教科書の方にはこういう時は”in”ですよと書いてありますが、三つのものを区別する訳ですから、

ここの”at”を使う時と”on”を使う時が限られています。

なので、基本的に”in”を使う時は時刻とか特定の曜日とか日付以外、それ以外です。

こうやって覚えるのが一番楽かと思います。

なので、時刻だったら”at”、曜日日付は”on”それ以外は全部”in”というふうに覚えておきましょう。

大体この”What time”「何時」と聞かれたら時刻を答える事が多いので、”What time”で聞かれたら”at”を使う事が多いですがそれ以外の使い方、今後も考えて”on”音とか”in”がこういうふうに使われているというのは知っておきましょう。

今は”What time”「何時」という少し細かい聞き方だったんですが、もうちょっとざっくりと

「いつ」となった時に今度は”When”という単語を使います。

今回はたまたまですがbe動詞を使った文になっています。

”your school festival”「あなたの学校の文化祭」と書いてあるので、そうするとこの”is”はさっきやりました。

「あなたの学校のその文化祭というのはいつありますか?」と聞かれています。

「それは9月にありますよ。」と言っていて、”your school festival”というのが”it”になっています。

”is”で聞かれたので”is”で答えます。

先ほど言ったように”September”「9月」というのは時刻ではなく「9月」は1日単位じゃないので”on”ではなくそれ以外にあたりますからここは”in”を使っています。

ここが時刻ではなく日付とか曜日でもなくそれ以外なので”in”を使います。

また、こちらも”When”を使っています。

”summer vacation”「夏休み」、これが主語になっています。

この主語が「私」「あなた」以外で一つのものなので”does”を使うというのは今までのルール通りです。

そうすると、「いつ夏休みは終わるんですか?」と聞かれていて、”It ends on August 31.”「8月31日に終わります。」となっています。

しつこいですが、”summer vacation”が主語なので主語を揃えて”It”です。

普通の文、疑問文否定文ではなくなりますから”does”が元に戻って”ends”、”s”が付きます。

そして「8月31日」は特定の日付を表します。

1日単位のものになりますからここが”on”になる訳です。

注意点としまして、もしこれが”August”で終わっていれば先ほどの”September”と同じように”in”になる訳ですが、「31」「31日」というのが付いているので”on”になっています。

ですから、この”in”と”on”を使い分ける際に、必ず最後まで読んで日付が入っているのかどうなのか、月で終わっているのか日付が入っているのかで”in”なのか”on”なのかが変わってしまいますから、必ず最後までしっかり読んでからこの”in”とか”on”を考えるようにしましょう。

それではSection3については以上になります。

✅【まとめ】Lesson4 Section3:場所・時間をたずねる疑問文

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 場所をたずねる疑問文(Where) |

|

| 答え方と主語のそろえ方 |

|

| 場所の前置詞 in / on / to / over there |

|

| 時間をたずねる疑問文(What time / When) |

|

| 時間の前置詞 at / on / in の使い分け |

|

| 固有名詞と大文字 |

|

✅【クイズ10問】Lesson4 Section3:場所・時間の疑問文

| No. | 問題 |

|---|---|

| 1 | 「あなたはどこに住んでいますか。」の英語として最も適切なのは?

A. Where are you live?

|

| 2 | 「このバスはどこに行きますか。」の主語に合う助動詞はどれ?

A. do B. does C. am D. are

|

| 3 | 「Where does this bus go?」への答えとして最も適切なのは?

A. It go to Yokohama Station.

|

| 4 | 「先生の部屋はどこにありますか。」を表す文として正しいものは?

A. Where does the teacher’s room is?

|

| 5 | 「先生の部屋は2階にあります。」の前置詞として正しいものは?

A. in the second floor

|

| 6 | 「あなたのクラスメートたちはどこにいますか。」に対する自然な答えは?

A. He is over there.

|

| 7 | 「あなたの学校は何時に始まりますか。」の正しい英語はどれ?

A. What time do your school start?

|

| 8 | 「〜時に」を表す前置詞として正しいものは?

A. in B. on C. at D. to

|

| 9 | 「あなたの学校の文化祭はいつですか。」→ When is your school festival? この答えとして最も適切なのは?A. It is in September. B. It is on September. C. It is at September. D. It is to September. |

| 10 | 「Summer vacation ends on August 31.」で on を使っている理由として正しいのは?

A. 月だから

|

【音読リスニング講座】:音読・ディクテーション・シャドーイングを通じて、都立入試リスニング対策を強化します。