STAGE2 Lesson10-1主格の関係代名詞を基礎から整理|who・which・thatと先行詞のルール

この Lesson では、関係代名詞(主格)を扱います。

まずは大切なポイントをざっくりとお伝えすると、主格の関係代名詞は「who / which / that + 動詞」の形になり、意味は「誰が」ではなく「〜する人・もの」です。

(※「Who is he?」の who は“疑問詞”で「誰が」ですが、関係代名詞の who は役割が違います。)

NEW TREASURE STAGE2 の文法事項・Lesson一覧の全体像は、NEW TREASURE STAGE2|中2英文法 総括+Lesson一覧(全体像はこちら)で確認できます。

関係代名詞は、名前の通り「節と節をつなぐ」ための代名詞です。

ここで言う節は、主語+動詞を含む塊(例:I play tennis. / This is the book.)のこと。

そして関係代名詞の塊は、基本的に直前の名詞(先行詞)を後ろから説明する形で働きます。

この単元は一度つまずくと混乱しやすいので、本文では

1) 同一人物(同じもの)を見つける

2) 代名詞を who/which/that に置き換える

3) 先行詞の直後に節を置く

という流れで、例文を使いながら整理していきます。

【都立高校入試 英語・英作文対策講座】:共通問題から自校作成校までの長文読解と自由英作文を集中的に演習し、

「5分で書ききる」答案作りと安定して得点できる英語力を養います。

それでは具体的に例文で見ていく事にします。

先ほど節と節をつなぐという言い方をしましたが、それを具体的に例文に落とし込むと、こういった形になります。

まずは1文目です。

“Look at the boy.”「あの少年を見て下さい」

“He is running there.”「彼はそこで走っています。」

二つの節、二つの文があります。これらの二つの文を一つにつなぐ事によって、その塊が直前の名詞を修飾させるようにしたいとなります。

その際に、ステップが全部で3段階あります。この流れを意識していけば必ず関係代名詞の単元というのは攻略出来るようになります。

まずは二つの文で同一人物を指す語を見付けます。つまり、一つ目の文と二つ目の文で誰と誰が同じか、あるいはどれとどれが同じかというのを見ていきます。

そうしますとまずここで”the boy”それから”He”この二人が同一人物になる訳です。

そして、ステップ2です。代名詞を関係代名詞に変えます。

“the boy”と”He”が同一人物を指している訳ですが、こちらの代名詞の方を消しまして、この”He”というのを関係代名詞、先ほど見てきた”who””whose””whom”に変えます。

変える際にどの形にするかというのは、元がどのような形であるかによって決まっています。これは主語の形ですから、先ほどの関係代名詞も主語の形にします。

ですから、これは人を表していて且つ主語の形ですから、”who”に変えます。

このように、最初のステップとして同一人物を見つける。次のステップでその代名詞を対応する形に変えます。

そして最後に、こちらの同一人物指す語の直後に②の節を付けると書きました。②の節というのはこの塊の事です。

この塊を同一人物を指す語というとい長いので、この”the boy”、代名詞になっていない元々出てきていた普通名詞、こちらの方を先行詞と呼びます。

そして、先行詞の直後にこの関係代名詞の塊を置きます。これで二つの文を一つの文にするという一連の流れが完成します。

訳す時ですが、この塊が直前の名詞を修飾するという役割をしていますので、こういう方向で訳して欲しいです。

ですから、上の文ですと「その少年を見て下さい。彼はそこで走っています。」となっていますが、これを合わせて右から左に掛けて訳す訳です。

「そこで走っている少年を見て下さい。」といった意味になります。

このように同一人物を指す語を見付ける。関係代名詞に変える。先行詞の直後に関係代名詞の塊を付ける。

こういった流れで是非練習して下さい。

【読解強化講座】:速読・精読の力を育て、自校作成校の難解長文に対応する読解力を養成します。

それではさらに細かく関係代名詞の使い方を見ていきましょう。

関係代名詞というのは、先行詞が人なのか人でないのかという事によって”who””whose””whom”を使うのか、”which””whose””which”を使うのかを分けていきます。

まずはここでは先行詞が人の場合、且つその代名詞が主格の場合について見ていきます。

それぞれ全て同じ流れで解説をしていきますから、その流れをまずは理解してもらって、その流れ通りに文と文をつなげる練習を問題集等でして下さい。

まず1文目です。

“Mike is the boy.”

「マイクはその少年です。」

“He lives next door.”

「彼は隣に住んでいます。」

と書いてあります。

当然同一人物を探す訳ですから、まずはここの”He”というのが直前に出てきている名詞の代わりになっているという事が分かります。

そこで”Mike”と”boy”というのも同一人物ですから、果たしてこちらに付けるのかこちらに付けるのか、関係代名詞の節をどちらに付けるのかという事を考えないといけません。

ポイントを絞って申し上げると、関係代名詞というのは基本的に固有名詞に付ける事は出来ません。また、代名詞に付ける事も出来ません。

ですから、この”Mike”という固有名詞には関係代名詞を付けられないので、こちらを関係代名詞の塊にして文と文をつなげる場合は、必ずこちら側、普通名詞の方に付けるという事になります。

ですので、固有名詞を見つけたら固有名詞の方ではなくてこっちの”the boy”、普通名詞の方だなと捉えて下さい。

そしてステップ1です。同一人物を見つけました。

ステップ2、代名詞を関係代名詞に変えます。この場合は”He”、人で且つ主語、主格なので”who”にします。

そしてステップ3、こちらの塊を先行詞、この同一人物を指す、被っている名詞の直後に置きます。

これで完成です。

こちらの関係代名詞の塊は、直前の名詞を修飾するという役割ですから、これで「マイクは隣に住んでいる男の子だ。」というような言い方が出来ます。

更に今度はこちらです。

“The boy is Mike.”

一つ目の文と”Mike”とそれから”The boy”の位置を変えました。

先ほど申し上げた通り、固有名詞に関係代名詞を付ける事は出来ませんので、こちらの”The boy”と”He”これがステップ1です。同一人物を見つける。

そしてステップ2です。代名詞を”who”、関係代名詞に変えます。

そうしたら、この関係代名詞の塊をここで気を付けて下さい。文の終わりに置くのではなく、重複している名詞の直後に置きます。

ですから、重複している名詞の直後に関係代名詞の塊を置きますから、ちょっと見慣れない形になるとは思いますが、この位置で正しいです。

訳す際も、「少年は」といきなり訳すのではなく、まず左から目線を追っていってここに関係代名詞があります。

そうすると、関係代名詞の塊は直前の名詞を修飾しますから、そうするとこれを右から左に掛けて訳すと、「彼女とテニスをしている少年はマイクです。」というような形になります。

このように、関係代名詞というのは文と文をつないで、且つその直前の名詞を修飾するという機能がある訳ですが、今ここの”who”というのは「誰々は」とか「誰が」とか訳に反映されてないです。

という事は、関係代名詞は訳がない、訳さないんです。訳がなくてあくまで繋いで直前を修飾するという機能しかないというふうに捉えて下さい。

それでは次は先行詞が人ではないもの、物体、ものでもいいですし、あるいは人以外と言っていますから、動物や植物の場合を見ていきましょう。

先ほどは人が主語になっているので”who”を使いましょう、というような言い方をしていましたが、これが今度はものになりますから、”who”ではなくて“which”を使う事になります。

“A dictionary is a book.”

「辞書というのは本です。」

“It explains the meaning of the words.”

「それは単語の意味を説明します。」

と書かれています。

同じ流れを繰り返します。まずは代名詞があります。同一のものを探します。

そうした時に、また今度は”dictionary”とそれから”book”というふうに、あれ?なんか同じだぞ、とこれは同じものなんじゃないかと見えるかも知れないですが、固有名詞には付けないという原則がありました。

固有名詞じゃない時に、be動詞でつながっていてこれは同じものだからどっちでもいいんじゃないかと思ったら、より抽象的な方に付けるといいです。

抽象的というのがよく分からなければ、より具体的ではない方です。

例えばこれ「辞書」というのと「本」だと、どちらの方がよりその本を具体的に説明しているかというと、これは辞書の方になる訳です。

そのより具体的に説明している方ではない方、つまり「本」と言った方がより幅が広い意味になっていますから、抽象的な方、幅が広く取られている意味の方に付けて下さい。

ですので、この場合ですと”a book”それから”it”、これを同一のものとしてみなします。

そしてステップ2です。代名詞を関係代名詞に変えます。

そうすると、この”it”というのは人ではないので、”which””whose””which”のどれかになる訳ですが、もちろんこれは文の先頭にある主語になっていますから、ここは”which”に変えます。

これで第2ステップが終了です。

第3ステップとして、ここからここまでの大きな塊を重複している名詞の直後に置いて完成です。

そうしますと、こちらの文というのは”explains the meaning of the words”「単語の意味を説明する」というのが直前の”book”を修飾しますから、結果としてこの文は「辞書は単語の意味を説明する本です」という訳になってきます。

また、”The dog is Jack.”「その犬がジャックです。」

もちろん固有名詞には付けられませんから、こちらの”the dog”、こちらの方とそれから”it”、これが重複する名詞、同一人物を指す名詞となります。ステップ1が終了です。

ステップ2としてこれは当然人ではないので、”who”ではなく”which”に変えます。

そうしたらこちらの塊を重複する名詞の直後に置きますから、この位置になる訳です。

そうすると、”chase”は追い掛けるですから、「ボールのあとを追い掛ける」つまり「ボールを追いかけているその犬」と訳していって、そうすると「ボールを追い掛けているその犬はジャックです。」というような文になってきます。

【大学受験英作文講座】:和文英訳・自由英作文を段階的に練習し、伝わる英作文の構築力を育成します。

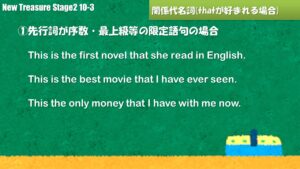

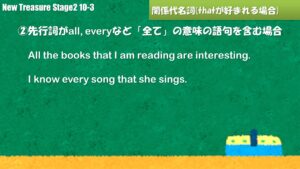

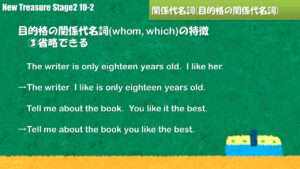

それではセクション1に関してはこの③、主格の関係代名詞は”that”で代用可能という所だけ説明して終わろうと思います。まず流れとしては先ほどまでと変わりはありません。

“Nancy helped the students. They couldn’t solve the problem.”

「ナンシーがその生徒たちを助けました。」

「彼ら」あるいは「彼女たちはその問題を解決する事が出来ませんでした。」とあります。重複する名詞を探します。

当然”the students”と”They”これが同一人物になっています。

ステップ1が終わったので、こちらを関係代名詞に変えていく訳です。先ほどここは人であれば”who”にすると言いました。

ところがこの”who”というのは会話文では”that”、これで代用する事が出来ます。

ですから、これはどちらを使ってもよいという事になっています。

このセクションでは紹介として”that”の方を採用しまして、こちらが重複する名詞のあとに置くというのは変わりがありません。

ですから、“who”とか”which”を”that”に変えてもよいというルールだけですので、それで語順が変わるとかこれまでの関係代名詞のルールが変わるという事はありませんのでそこはご安心下さい。当然、右から左に訳すというルールも変わりません。

ですからこの文自体は、「ナンシーは問題を解決出来なかった生徒たちを手伝った」「助けた」というような意味になります。

ものの場合も同様です。

“This is a book. It is famous for its beautiful cover.”

「これは本です。」「それは美しい表紙で有名です。」

これは”be famous for”と言いまして、これは「何々で有名だ」というような表現です。

これが重複しています。

そして代名詞を”which”に変える訳ですが、ここも”which”を使ってもよいし”that”を使ってもよい訳です。

したがいまして、ここに書かれている文と、ここの”which”というのを”that”に変えてよい訳です。

訳し方も右から左になりますから、そうすると「これはその美しい表紙で有名な本です。」といった意味になります。

セクション1では関係代名詞の主格という形を使って説明をしてきました。

先行詞が人であれば”who”を使う、先行詞が人以外であれば”which”を使うというようなルールで”who”とか”which”は”that”で代用する事が出来るという事になりました。

進め方としては今解説した三つのステップを守って頂ければ必ず二つの文を一つにつなぐ、そして訳を正確に出来ますから、ここはしっかりと文を書いて自分で訳して練習をして下さい。

【まとめ】関係代名詞(主格)セクション1のポイント

| ポイント | 内容 |

|---|---|

| 関係代名詞とは? |

|

| 節(clause)のイメージ |

|

| 関係代名詞の種類(6つ) |

|

| 格との対応 |

|

| 文と文をつなぐ3つの段階 |

|

| 先行詞にできないもの |

|

| 先行詞が2つあるとき |

|

| 人か・人以外かでの使い分け |

|

| 訳し方のコツ |

|

| that への言い換え |

|

【クイズ】関係代名詞(主格)チェック問題(10問)

| 問題 | 選択肢(A~D) | 答え |

|---|---|---|

| 1. 関係代名詞の「いちばん基本的な役割」として最も適切なのはどれ? | A. 名詞と名詞をつなぐ B. 節と節(文と文)をつなぐ C. 動詞と動詞をつなぐ D. 文の主語を強調する |

正解:B(節と節をつなぐ) |

| 2. 「先行詞」を説明した文として正しいものはどれ? | A. 文の中でいちばん長い語 B. 関係代名詞が修飾する直前の名詞 C. 疑問詞の直後に来る名詞 D. 文の最後に来る名詞 |

正解:B(関係代名詞が修飾する直前の名詞) |

| 3. 先行詞が「人」で、その語が主語の働きをしているとき、主格の関係代名詞として最も適切なのは? | A. who B. which C. whose D. whom |

正解:A(who) |

| 4. 先行詞が「物・動物など人以外」で主語の働きをしているときの主格の関係代名詞として正しいものは? | A. who B. which C. whom D. whose |

正解:B(which) |

| 5. 次のうち、普通「先行詞」としては選ばないほうがよいものはどれ? | A. the boy B. the dog C. Mike D. a book |

正解:C(固有名詞 Mike には基本つけない) |

| 6. 「A dictionary is a book. It explains the meaning of the words.」を1文にするとき、先行詞として選ぶのが適切なのはどれ? | A. dictionary(より具体的) B. book(より抽象的) C. どちらでも全く同じ意味なので自由 D. it(代名詞が先行詞になる) |

正解:B(より抽象的な book を先行詞にする) |

| 7. 文と文を関係代名詞でつなぐときの正しい流れはどれ? | A. ①訳す → ②関係代名詞にする → ③先行詞を探す B. ①関係代名詞を決める → ②訳す → ③先行詞を消す C. ①同一人物(同じ物)を探す → ②代名詞を関係代名詞に変える → ③先行詞の直後に節を置く D. ①主語を探す → ②目的語を削除 → ③カンマでつなぐ |

正解:C(授業で習った3ステップ) |

| 8. 関係代名詞節の訳し方として最も適切な説明はどれ? | A. 関係代名詞そのものを必ず「誰が」「どのように」と訳す B. 直前の名詞を前から順に修飾するように訳す C. 直前の名詞を後ろから前へ修飾するように訳す(右から左のイメージ) D. 関係代名詞の前で必ず一度日本語を切って訳す |

正解:C(直前の名詞を後ろから修飾する) |

| 9. 主格の関係代名詞と that の関係について正しい説明はどれ? | A. 主格の who, which は that に言い換えられることがある。 B. that にすると語順が大きく変わる。 C. that を使えるのは、先行詞が人以外のときだけである。 D. that を使うときは必ず疑問文になる。 |

正解:A(主格の who / which は that で代用可能) |

| 10. 関係代名詞についての説明として正しいものを1つ選びなさい。 | A. 関係代名詞は必ず「誰」などと訳さなければならない。 B. 関係代名詞の役割は「直前の名詞を修飾し、節と節をつなぐ」ことである。 C. 関係代名詞を使うときは、先行詞の前に節を置く。 D. 関係代名詞は疑問文にしか使えない。 |

正解:B(直前の名詞を修飾し、節と節をつなぐ) |